2本のスプーンが軽快なテンポでリズムを刻み始めると、続いて卓上に並んだ食器が涼しげな音色でメロディを歌い出す――いったいなんの話?と思うかもしれない。百聞は一見に如かず、まずはこちらの動画をご覧いただきたい。

運動会などでお馴染み、カバレフスキーの「道化師のギャロップ」

演奏しているのはkajii(カジー)。クマーマと創(そう)による二人組のユニットだ。kajiiは2014年結成、「音楽と楽器をもっと身近に」をモットーに、日用品や廃材から独自の楽器を作り出し、名古屋を拠点として全国各地で演奏活動を行っている。既製の楽器を使わず、ペットボトルやお菓子の空き箱など普通なら捨てられてしまうようなものから思いもかけない楽器を作り出すユニークな活動を、もしかしたらSNSや YouTubeで見かけたことがある人もいるかもしれない。

今年6月、活動12年目となるkajiiの初となる書籍『おうちでできる!kajiiのふしぎな手づくり楽器』が発売されるのを機に、お二人にこれまで歩みと創作楽器の魅力について語ってもらった。

家庭でもかんたんにできる手づくり楽器のノウハウがたくさん詰まった一冊

kajii結成の経緯とユニット名に込めた思い

――まずはお二人の出会いからkajii結成に至るまでのお話を聞かせてください。

クマーマ:ちょうど僕と創くんがそれぞれ東京でソロ活動をしているときに飲み会で一緒になったのが初対面です。たまたま二人とも同郷(愛知県)で、僕はシンガーソングライター、創くんはドラムのスタジオミュージシャンを目指して活動していた時期だったので、お互いの演奏サポートをするようになって音楽的な付き合いが始まりました。

創:最初はそのまま「創&クマーマ」でやっていたんですが、さすがにユニット名があった方がいいだろうと。そこで「日常生活の中から(家事)、工夫して楽器を作り(鍛冶)、新しい風を生む(風)」というトリプルミーニングを込めて「kajii(カジー)」という名前を考えました。短くて覚えやすいのと、当時は「検索したときにほかとかぶらないのがいいんじゃないか」というのもありましたね。

クマーマ:二人で活動を始めた頃、僕がホームパーティーにハマってたんですよ。料理を作って友達とみんなでワイワイやるのがすごく好きで。そのうち、「ホームパーティーを音楽に置き換えたら何になるんだろう?」と考えたときに「家の中にあるもので音楽をやったらホームパーティー感が出るんじゃないか」と思いついて、身のまわりにある良い音の出るものを探し始めたのが始まりですね。

創:本の「おわりに」にも少し書きましたが、ある日クマーマがスタジオにドレミファソの音が出るお茶わんを5つ持ってきたんです。「これはもっとたくさん揃えたらすごいんじゃないか?」と言ったらクマーマが本気になって。といってもこれ、ちゃんと音の合った食器を揃えるのはけっこう大変で、現在の2オクターブ半の音域になるまで2年くらいかかっています。当初は鍵盤のように横に並べて演奏していた時期もありましたが、最終的には現在の円形に配置するかたちに落ち着きました。

クマーマ:そうして最初に生まれたのがkajiiのメイン楽器、「食琴(しょっきん)」です。

記念すべき最初の動画は食琴による演奏でkajiiのオリジナル曲「ハツタイケン」

YouTube動画の反響

――お二人が活動を始めた頃はちょうどYouTubeで動画を投稿することが一般の人にも広がり始めた時期でした。演奏動画を投稿し始めた頃の反響はどうでしたか。

創:今もkajiiの人気プログラムの一つになっている「トルコ行進曲」のYouTube動画は、結成してわりとすぐの頃に公開したものです。動画がきっかけで終了間際の「笑っていいとも!」や韓国のテレビ番組から出演依頼をいただきました。テレビ番組にはリサーチャーというスタッフがいて、常に珍しいパフォーマーを探しているんですよね。韓国の方は現地でもけっこう人気のあるバラエティ番組だったのですが、初めての海外演奏ということもあってかなりドキドキでした。

いわずと知れたモーツァルトの「トルコ行進曲」もkajiiの手にかかるとこうなる

クマーマ:我々の渡航費も楽器の輸送費も全部先方が持ってくれたんですが、輸送費だけでたぶん20万円くらいしたんじゃないかな。

創:タライの真ん中に穴を開けてコタツのコードとデッキブラシを繋いだ弦楽器があるんですけど……「これ、どうやって運ぼう」って(笑)。僕らの楽器の場合、現地で調達するというわけにもいかないですからね。

クマーマ:食器が割れたりしたらどうしよう、とか。

創:今思えば微笑ましいんですけど、当時はまだ出張演奏に慣れていなかったのでてんやわんやでした。

コロナ禍を経て、生演奏の価値を再認識

――その後も徐々に新聞やテレビなどで取り上げられる機会も増えていったkajiiですが、2020年から始まったコロナ禍はとりわけミュージシャンにとって厳しい時期でした。当時、どんな風に過ごしていましたか。

クマーマ:僕は子どもが三人いるんですが、最初はどんなウイルスかもわからないので全員保育園を休ませて僕が家で見ていました。逆に妻は看護師なので、それこそ当時はめちゃくちゃ忙しくて。僕が主夫業に徹して家事も育児もやっていました。

創:当然、演奏の仕事はなくなってしまったので、補助金を申請したり、クラウドファンディングをやったり、オンラインのコンテストに応募したり、リモートでワークショップをやったり……。とにかくやれることをなんでもやって、あがいていました。あと、楽器を作ってましたね。時間だけはたくさんあったので。たぶん一年で20種類くらい作っていたんじゃないかな。

コロナ禍で時間がたくさんあった頃に作った「ビー玉の楽器」

クマーマ:なんとか潰れなかった、という感じだよね。まあ、僕たち二人だけなので維持費がそんなにかかるわけではないというのもありますが。

創:コロナ禍ならではの出来事もありました。ステイホームが叫ばれていた頃、星野源さんが「うちで踊ろう」という演奏動画を投稿して、他の人にもコラボレーションを呼びかけたことがありましたよね。それを見ていて、僕もTwitter(現X)で「誰か『トルコ行進曲』に音をのせてくれないかな」ってつぶやいたんです。そしたら打首獄門同好会という有名なバンドの会長が演奏してくださったんです、メタルバージョンで(笑)。

クマーマ:それがすごいバズって。Twitter上で400万回近く再生されました。その後もいろんな人が「トルコ行進曲」に合わせて演奏してくれて、嬉しかったよね。

創:僕らとしては5年以上前にアップしていた動画の再掲載だったわけですが、ユーザーの中には「やっぱりコロナ禍だから家の中にあるもので演奏するのっていいね」と言ってくださる人もいて……こちらも特に訂正はしませんでしたが(笑)。

クマーマ:コロナ禍を経て改めて感じたのは、生演奏が持つ圧倒的な情報量ですね。特に音楽の場合、スマホなんかで聴いていると相手に伝わる情報量ってものすごく少ない。視覚的にもわかりにくいですし。演奏活動を再開してみて、生演奏が持つ情報量の多さというのを再認識しました。

創:僕もまったく同じです。コロナ禍のときにオンラインのコンサートやワークショップのプログラムをいくつか作ったんですが、今それが頼まれるかというとまったく頼まれませんから。やっぱりみんな音楽はライブで聴きたいんだな、と。以前は「遠隔地の方にはリモートで」と考えていたこともあったんですが、やはりこれはどんなところであっても僕らが行って演奏しよう、と改めて思いました。

最近手掛けた、やりがいのある仕事

――コロナ禍が落ち着き以前のように演奏活動ができるようになってから、アルバムをリリースされたり楽器展を行ったりと、さらに活動の幅を広げています。最近ではどんなお仕事をされましたか。

創:最近だとゲームの音や音楽にかかわるお仕事を二つやらせていただきました。一つは、今年2月28日にカプコンさんから発売された「モンスターハンターワイルズ」で、ゲーム内の効果音に使う楽器を制作しました。

クマーマ:カプコンさんには「フォーリー」という効果音を制作する専門の部署があって、おそらく自前で音源を制作することも可能だったと思うんですが、わざわざ「生の楽器音源を」と我々にオーダーしてくださったんです。オリジナルの音に対するこだわりをすごく感じて、僕らもやりがいがあったよね。

創:どんな音を作ったかというのはネタバレにも繋がるのであまり言えないんですが、僕たちもカプコンさんの情熱に応えたいと思って一生懸命取り組みました。音作りに対する姿勢には今もすごく尊敬の念を持っています。

クマーマ:もう一つは、「メグとばけもの」というすごくヒットしたインディーズゲームがあるんですが、こちらのゲーム音楽のコンサート(2025年2月23日、会場:草月ホール)に出演させていただきました。

「メグとばけものコンサート」のステージ。左から森下唯さん(Pf)、伊藤友馬さん(Vn)、山本理紗さん(Vn)、

川村竜さん(B)、柳澤崇史さん(Va)、遠藤益民さん(Vc)、そしてkajii

photo by nagare

創:このコンサート、ゲーム会社主導ではなくて、ゲーム音楽の作曲家である裏谷玲央さんがご自分で企画されたものなんです。作曲家自身が主催して、出演者を集めて、運営や収支にまで責任を持つというのは非常に珍しいことだと思います。

クマーマ:コンサートの2年くらい前に裏谷さんから出演のオファーをいただいて、すぐに二人でゲームを購入してやってみたらすごく面白くて。それに音楽がとても良かったんです。ぜひやらせてください!とすぐにお返事しました。

創:ゲームの中に、純真な女の子と、それとは正反対のいかついモンスターが出てくるんですが、それが音楽のコンセプトにも反映されていて、女の子のきれいな心をピアノやストリングスで、モンスターがいる魔界をがらくたの音で表現しているんですね。で、両方を組み合わせることで独特の世界観が生まれる。僕らはその「がらくたの音」で作る音楽を担当しました。

クマーマ:ゲーム音楽って基本的にループさせるので、一曲あたり1~2分のものが多いんですよ。ところが裏谷さんはコンサート用に一曲一曲をちゃんと聴き応えのある尺に全曲アレンジし直して、しかもそのアレンジの内容もすごく細かく工夫が施されていて妥協がないんです。演奏している僕らからしてもすごくいいコンサートだったな、と思いました。

創:コンサートのために行ったクラウドファンディングが一日で目標額の400万円を達成して、最終的に目標額の4倍近い支援が集まったんです。そのくらい人気があるゲームだし音楽のファンが多い。お客さんはその世界観をコンサートで追体験するのを楽しみにしているわけだから、僕らも当然気合いが入ります。ゲーム音楽の場合は音を加工できるけど、コンサートではがらくたを使ってそのまま音楽として聴かせなければならない。これって実は結構難しいことなんですが、お客さんの期待を裏切らないように、原曲に寄せた音を集めて新しいオリジナル楽器を制作しました。裏谷さんの情熱に、僕たちも引っ張られましたね。

ゲーム音楽の世界観に合わせて、コンサート用に新たな楽器も制作した

photo by nagare

クマーマ:一日限りのコンサートで、音源も一般販売していないんですが、クラファンのリターン品として制作したコンサート音源や映像DVDを持っている人だけが今でも聴くことができるのかな。

創:そうだね。サントラはあるけど、そちらはゲーム音楽そのままで、コンサートの内容とは違うから。

「良い音」を探すことで、いろんな音が聴こえてくる

――公式サイトで公開している「kajiiの楽器図鑑」には、商標登録したものや特許を取得されたものも含めて、現在188種類の楽器が紹介されています。普段、どんな風に楽器のアイデアを着想しているのでしょうか。また、お二人は子育て中のパパでもありますが、子どもの発想に驚かされたり学んだりしたことはありますか。新しい楽器を作るためのヒントがあれば教えてください。

クマーマ:子どもの発想というのとは少し違うかもしれませんが、新しい楽器を作るときに、まず自分の子どもに見せて反応を確かめる、というようなことはあります。普段からずっと日用品で楽器を作っていると、だんだん何が面白いのか自分では本当にわからなくなってくるので。子どもたちの反応を見て、「ああ、一般的にはこういう感じね」と確認する(笑)。

バケツからバネの生えた「バネンバ」。こう見えて3.5オクターブもの音域が出せる

創:僕たちのコンサートに「音当てクイズ」という、子どもに人気のプログラムがあります。「チャフチャス」という、本の中でも紹介しているぶら下げ楽器にいろんなものをぶら下げておいて、それを見えないように隠したまま音だけ聴かせて当ててもらうという、すごく盛り上がるクイズなんですが。ある時、いつものように「何の音でしょう?」と聞いたら、「カタツムリ!」って答えた子がいたんですよ。それまで自分は、ぶら下げられるものはすべてぶら下げたと思っていたんですが、「カタツムリはやったことがない!」とハッとして。後日、なんとかカタツムリの殻を入手してやってみましたよ。いい音がしてびっくりです。

あなたはカタツムリの殻が奏でる音を聴いたことがあるだろうか……

創:そうやって誰かからヒントをもらうこともありますが、やはり基本的には「身の回りにあるもので良い音がするものがあったらそれを楽器にしてあげる」、というのが本質なんじゃないでしょうか。だからよく耳を澄ませて、良い音の出るものを探す、ということが大切ですよね。

クマーマ:僕もまったく同じで、やっぱり普段からアンテナを張っておくことが大事だと思います。そういう音って、気づかないとずっと見過ごされてしまうものなので。「何か面白い音ないかな」って考えているだけでもいろんな音が聴こえてくるはずです。僕らのコンサートに参加してくれた方は、多少なりともそれがわかるんじゃないかな。その感覚を大切にしてほしいです。

創:今日もね、「ギロみたいな音がほしいな」と思ってこのペットボトルのキャップを使って新しい楽器を考えてたんですよ。キャップの溝をこうやってこすりあわせると、ギロみたいな音が出る〔実演する〕。こんな感じでいつも考えています。

クマーマ:最初は僕たちの本を読んで、「身のまわりにあるもので、こんな不思議な音がする」というのを体感してもらえるといいなと思います。今回の本は、夏休み前に発売ということもあるので、ぜひ親子で取り組んでほしいですね。何しろ時間がいっぱいありますから。夏休みじゃなくても、たとえば雨でお出かけできないときに、家の中にあるものでやってみてほしいです。「作りやすさ」のレベル表示もしているので、まずは簡単なものからでも。

創:そうだね。たぶん、実際に作ってみると読んだだけではわからなかった難しさみたいなものもあるかもしれない。たとえば、材料を選ぶときに「どっちがいいんだろう?」と迷ったりとか。でも、悩んだり迷ったりすること自体も楽しんでいただきたいです。「違うやり方をしてみたらどんな音が出るかな?」という好奇心をもって、実験や工夫を重ねてもらえたら、と思います。

取材・文/河西恵里

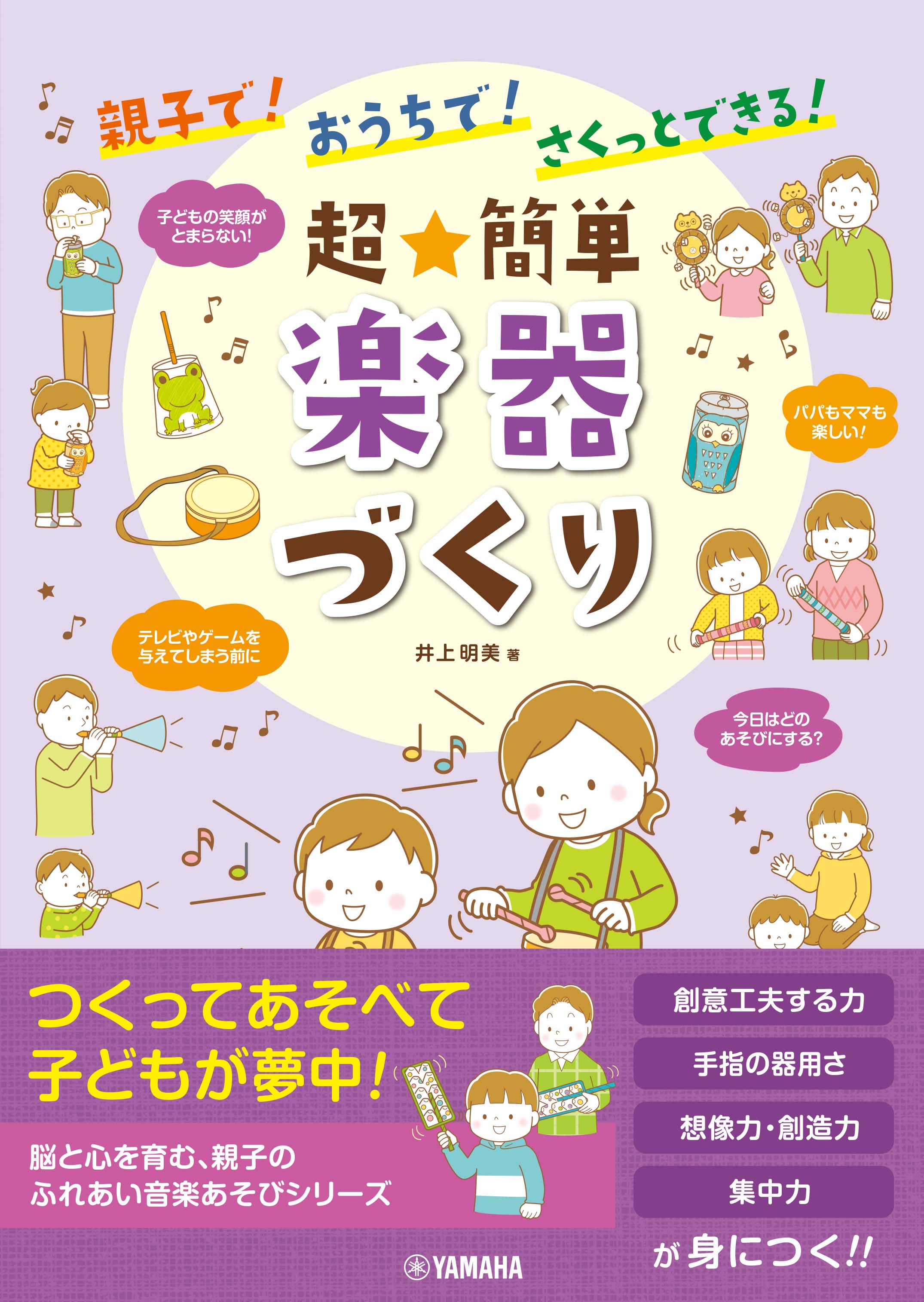

本記事で紹介した商品

『おうちでできる! kajiiのふしぎな手づくり楽器』

(発行:ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス)

発売日:2025年6月27日

仕様:B5判縦/72頁/オールカラー/総ルビ

定価:1,980円(税込)

プロフィール

クマーマ、創 (撮影:東畑賢治)

■kajii

クマーマと創(そう)のユニット。「音楽と楽器をもっと身近に」という願いから、日用品や廃品を材料に楽器をつくり出し、音楽を奏でる。茶わん、どんぶり、湯のみなどをならべたオリジナル楽器「食琴(しょっきん)」をメインに、タライ、ガラス、キッチン用品、おかしの空き箱などからとび出す音楽が絶賛され、テレビ番組に多数出演。名古屋を拠点に全国各地で精力的にコンサートやワークショップを行っている。2024年に結成10年を迎えた。

kajii公式ホームページ

YouTubeチャンネル「kajiiの不思議な楽器たち」

■クマーマ

主にメロディ楽器担当。kajiiのメイン楽器「食琴」の生みの親。「人生の9割はムダなこと」をモットーに主にふざけ、ごくたまにまじめに毎日を過ごす。シンガーソングライターとしての活動も行い、音楽と音、楽器と日用品のはざまを行くような独自のサウンドを奏でている。

■創

楽器発明家。kajiiでは主にリズム楽器担当。身のまわりにあるものから160種類以上の楽器を創作。効果音やふしぎな音に関心が強く、失敗作も含め日々変な楽器を生み出している。また、空き缶やペットボトル、ダンボールやビニールを使った廃品楽器ソロコンサート「みらい楽器ラボ」を全国で行い、廃品の魅力を伝えている。

この記事を読んだ人におすすめの商品