日本には数え切れないほど多くの祭り、民俗芸能が存在する。しかし、さまざまな要因から、その存続がいま危ぶまれている。生活様式の変化、少子高齢化、娯楽の多様化、近年ではコロナ禍も祭りの継承に大きな打撃を与えた。不可逆ともいえるこの衰退の流れの中で、ある祭りは歴史に幕を下ろし、ある祭りは継続の道を模索し、またある祭りはこの機に数十年ぶりの復活を遂げた。

なぜ人々はそれでも祭りを必要とするのか。祭りのある場に出向き、土地の歴史を紐解き、地域の人々の声に耳を傾けることで、祭りの意味を明らかにしたいと思った。

朝4時まで徹夜で踊る盆踊り

2010年代のはじめ頃、盆踊りにハマった。それから全国各地の盆踊りに足を運ぶようになり、いつしか盆踊りに限らず、祭りや民俗行事全般に興味を持つようになった。そういう意味で、盆踊りこそが自分の祭り人生の原点と言えるのかもしれない。思い入れの深い盆踊りを尋ねられれば、いくつか思い浮かぶものがある。なかでも岐阜県郡上市白鳥(しろとり)町の盆踊り「白鳥おどり」は、私にとって特別な存在だ。7月から9月にかけて約20夜にわたり開催され、特にお盆の13〜15日は朝4時まで徹夜で踊り通すという、ぶっ飛んだ盆踊りである。

白鳥おどりの踊り屋台 写真:渡辺 葉

ハイテンションで踊る若者たち 写真:渡辺 葉

小さな子どもたちも踊りに熱狂 写真:渡辺 葉

私が初めて白鳥おどりを体験したのは2014年のことだ。現地に到着したのは深夜0時。大雨の中、エネルギッシュに踊る人々の姿を見た時の衝撃は忘れられない。以来、毎年参加するようになり、あまりにのめり込んで、関連するレコードや資料を収集したり、東京で白鳥おどりに関する体験イベントを開催したり、現地の関係者に取材をして記事を作ったりもした。挙げ句の果てには踊るに飽き足らず、白鳥おどりのお囃子を練習する会まで仲間たちと作ってしまった。

筆者が初めて白鳥おどりに参加した時の写真。深夜0時、土砂降りの雨の中、大勢の人が明け方まで踊っていた(2014)

そんな、私の偏愛する白鳥おどりも継承問題とは無縁ではない。特に近年、大きな問題となっているのが、祭りを支えてきた商店街の衰退だ。町の中心地となる越美南線「美濃白鳥駅」周辺には多くの商店が軒を並べる。この商店主たちが長らく白鳥おどりの運営を担ってきたが、お店の廃業、それに伴う発展会(商店街の組織、白鳥町の商店街は複数の発展会で構成されている)の解散、店主たちの高齢化によって、商店街が運営から離脱しつつあるという。

昼間でも静かな美濃白鳥駅前の商店街

長年白鳥おどりを見つめてきた地元の方々は、その最盛期を昭和50〜60年頃だと証言する。踊りの輪が何重にも形成され、町を人が埋め尽くした。もちろん商店にもずっと活気があった。いまも勢いのある祭りではあるが、昭和末期の最盛期と思しき写真を見ると、明らかに近年の踊り子の数は当時と比べ減少している。それはなぜか。

1985(昭和60)年の徹夜おどりの様子 出典:白鳥踊り保存会五十年史

歴史をたどっていくと、白鳥おどり隆盛の背景には、戦後の好景気によって力を増した町の商店街の存在があったことが見えてくる。そこでこの記事では、白鳥町の商店街繁栄の歴史を補助線としながら、白鳥おどりがいかに誕生し、発展していったのか、その経緯を明らかにしてみたいと思う。

白山信仰の拠点として発展してきた白鳥町

岐阜県中部、福井県の県境に接する白鳥町は、古くから白山信仰の拠点として栄えてきた。白山信仰とは、石川県、福井県、岐阜県の3県にまたがる標高2,702mの白山を崇拝の対象とする山岳信仰である。奈良時代に泰澄(たいちょう)という僧が白山に登り、山頂に奥宮を祀ったことで、白山信仰は修験道として体系化され、山伏たちの布教によって全国に広まった。

白山信仰が普及すると、「白山まいり」をする人々の道が整備されていく。白山に至る道は石川、福井、岐阜と三方から開かれていき、奥美濃から白山方面への道筋に位置する白鳥周辺も「美濃馬場(ばんば)」(馬場とは信者が修行する場所)としてにぎわいを見せることになった。

白山信仰の美濃方面における聖地の一つ、白山中居神社(白鳥町石徹白)。かつて信者たちはこの神社にお参りしてから、白山へと向かった

そんな白鳥も、明治から大正初期までは長良川の支流・上保川(かみのほがわ)沿いに点在する集落の一つに過ぎなかったという。しかし、越前街道・飛騨街道が交差する交通の要所でもあったことも起因し、次第に商業の中心地として発展を遂げていくことになった。

木材・繭・生糸・家畜などの農林産物を始め、食料その他の消費財の集散・通過の地点として周辺地域に広範な販路を持ち、周辺農家を中心とする消費需要の伸長と、交通機関の発達に伴って、次第に商取引の規模も大きくなってきた。

(白鳥町教育委員会 編『白鳥町史 下巻』より)

1909(明治42)年には白鳥に「商業組合」(『白鳥町史』では「商業会」)が結成され、現代に連なる近代的な商店街の原型がこの時期に出来上がったと見える。

明治中頃の本町通り 出典:写真に残った白鳥 我がふるさと

1928(昭和3)年、町制施行により上保町から白鳥町に改称。1933(昭和8)年には、町内に国鉄越美南線の「美濃白鳥駅」が開業した。駅前通りが新設された頃から店舗数が増加。1935(昭和10)年頃には、白鳥町の商家戸数は168戸(全戸数の16.8%)、商店人口は802名(18.0%)となった。この時代、白鳥町内には芸者を抱えた料理店まであったようで「夕方になると首を真白くした女衆が、白鳥稲荷神社へお詣りをしてにぎわった」という古老の証言が『白鳥町商工会二十年のあゆみ : 創立20周年記念誌』(1982年発行)に記録されている。

昭和30年代の美濃白鳥駅前 出典:写真に残った白鳥 我がふるさと

太平洋戦争の荒廃によって白鳥町の商業も一時は衰退したが、戦後の経済復興期から高度経済成長期にかけての日本の経済発展に伴い、白鳥の商業界も急速に復興。商業人口は1955(昭和30)年 1,282人、1960(昭和35)年 1,694人、1965年(昭和40)年 1,809人と増加の一途をたどった。また商業生産における販売額においては、1962年(昭和37)から1966(昭和41)年の4年間で224.1%もの伸びを見せた。

商店街がかつてないほど大きな力を持っていた1960年代、戦後の復興から生まれた「白鳥おどり」も新たな局面を迎えることになった。

「白鳥おどり」の誕生と、郡上八幡への眼差し

白鳥という地域での盆踊りがどのように始まったのか、それを示す確たる記録はない。だが、岐阜県郡上市文化財保護審議会委員の白石博男は、長滝白山神社「荘厳講執事」1682(天和2)年11月の「村々よりヲドリをかけ御馳走仕之也」という記事を頼りに、この時点(1682年)ですでに上保川筋の各村で盆踊りが踊られていたのではないかと推測している。

ところで、旧来の白鳥おどりの原型をしのばせる芸能が実は現代にも伝わっている。それが、「白鳥の拝殿踊」(国重要無形文化財)だ。「拝殿踊」は、その名の通り、お宮の拝殿を舞台に行われる盆踊りだ。下駄を履いた人々が輪を作り、下駄の音と手拍子でリズムを作りながら、各々が自由に歌を出し合って踊る。三味線や太鼓といった楽器による伴奏を伴わない素朴な踊りで、かつて白鳥の盆踊りといえばこの「拝殿踊」の形式であった。

六ノ里位山秋葉神社の拝殿踊り 写真:渡辺 葉

この拝殿踊が、現在、町中で行われている華やかな「白鳥おどり」に、どのように発展していったのだろうか。

その先駆けとして考えられるのが、戦前に美濃白鳥駅の開業を記念して毎年7月5日に開催されていたという「駅前踊り」である。白鳥小学校の5代目校長(昭和9年4月〜昭和17年3月)・永井済市郎がまとめた冊子『郷土誌私達の町 第二集』(刊行年不明)には、その様子が記されている。詳細な内容には触れられていないが、「年の踊り初めのことゝて、興味をそゝり沢山の人出である」「近所の人々も集まって賑はしい」とあり、当時大変な盛況だったことがうかがえる。踊りの形式は、鳴り物を用いない拝殿踊りに近かったと考えられるが、神社の境内を出て町中で行われた点においては画期的な取り組みだった。

戦後になると、この「駅前踊り」とは異なる流れの中で、盆踊りを拡大しようとする動きが生まれる。その発端となった「白鳥踊り保存会」結成の経緯について、『白鳥踊り保存会五十年年史』(1997年発行)に掲載された保存会創設者たちへの聞き書きをもとにまとめてみたい。

戦時中、銃後の自粛ムードで盆踊りは廃れた。そうなると、若者の中にはそもそも踊りなんてものは見たこともないという者も出てくる、経験者たちも長年のブランクで踊りを忘れてしまっている。戦後、民主主義の風潮の中でせっかく盆踊りが解禁となるも、踊りが乱れて揃わない。後に「白鳥踊り保存会」を結成する野崎千代松の表現を借りれば「てんではや踊りも、輪なんかになりもせず(中略)わんさわんさと狂うだけ」だった。そこで町内の有志、野崎をはじめ千代松、正者英太郎、三輪藤平の3人を発起人として、1947(昭和22)年、「白鳥踊り保存会」が設立された。

ところで保存会設立の目的は、単に戦中に廃れた踊りの復活や統一だけにあったわけではない。そのことを示しているのが、五十年史における三輪の次の証言だ。

わしゃ、(昭和)二十二年の年にな、八幡に行ったら、噂に今夜いかいこと観光バスが来るんやと。踊りのバスがようけ来るんやということで、聞いてきたもんで(中略)その話を千代さにしたら、白鳥もなんとかせまいと、そして観光的なことに何かしてかないかんと、よっころええこっちゃが(筆者注:「(観光バスが来るという状況が)とてもいいことであるから」の意)、昔の踊りを復活させよと……

(五十年史編集部会 編『白鳥踊り保存会五十年史』より)

「八幡」とは現・郡上市八幡のことで、長良川沿いに白鳥から25キロメートルほど下流に位置する風光明媚な町である。古くは郡上藩の城下町として栄え、1871(明治4)年の廃藩置県以降、郡上県、郡上郡、郡上市と行政区画を変えながらも、一貫して役場が置かれるなど、周辺地域の中心地として機能してきた。

同じ郡上市の中でも、八幡町は白鳥に先行して、戦前から地域の伝統的な踊りの保存と観光化が進められてきた。「郡上おどり」と聞けば、盆踊りや祭り、民謡などを愛好する人なら一度は耳にしたことがあるかもしれない。日本三大盆踊りの一つにも数えられ、7月から9月の会期中、約30万人もの来場者を集める岐阜県下でも有数の祭りだ。

郡上八幡旧庁舎記念館前での郡上おどり 写真:渡辺 葉

『歴史で見る郡上おどり』(八幡町 編)によると、明治政府の近代化政策により、旧来の悪習として日本各地で「盆踊り」が規制されるようになったが、大正期には伝統文化復興運動の機運高まり、1923(大正12)年に、八幡の町でも踊り保存会が設立。庶民の雑多な踊りが、種目や踊り、歌詞の整理によって統一されるとともに、ラジオやレコードといった新しいメディアによる宣伝によって、「郡上踊」「郡上節」として全国的な認知度を獲得するに至った。

戦時中も規模は縮小しながらも、戦死者の慰霊踊りとして盆踊りは開催され、戦後も速やかに盆踊り大会は復活を遂げた。保存会設立に関わった神谷治兵衛の日誌には、1946(昭和21)年の盆踊りの様子を次のように記している。

お盆、十数年ぶりの大盛況、外来客三夜を通じ十万人集り宿泊せん家なく、晴天、十四、五、六、三夜(十三日も徹夜)勿論徹夜、踊り抜く、踊る人、見る人、群衆多く整理しあたわざらん

(八幡町 編『歴史で見る郡上おどり』より)

宿泊者があぶれるほどの盛況ぶりや、洗練された踊りを目の当たりにし、または話に聞いて、三輪や野崎が羨望や焦りのような感情を抱いたであろうことは想像に難くない。「白鳥町民なんて言っておって、人にも恥ずかしいような踊りをしておってはとてもかなわんで」(野崎)と意を決した3人は、商工会にかけあって資金援助を取り付けたり、櫓の材料を調達したり、太鼓や笛、三味線といった楽器を集めたり、盆踊り大会の開催に向けて奔走した。

先に触れたように、かつての白鳥の盆踊りは神社の拝殿で手拍子足拍子だけで踊る素朴なものだったが、櫓を組んで鳴り物(太鼓、増え、三味線)も加えた現代版の「白鳥おどり」は、このような経緯を経て誕生した。『五十年史』に掲載された「白鳥踊り保存会半世紀の歩み」という年表を見ると、保存会設立年の1947(昭和22)年は、9月17日〜19日の「白鳥神社踊り(祭礼)」のみ盆踊りが開催されたが、翌年には7月の農休み、8月の神社の盆踊り、9月の神社の祭礼と規模は拡大。それに加えて1951(昭和26)年には、現在まで続く「変装踊り(仮装して踊る盆踊り)」の大会が白鳥神社例祭協賛という形で、美濃白鳥駅前にて初開催された。以降、昭和30年代頃まで、この規模を維持しながら白鳥おどりは続いていくことになる。

観光資源として注目された「白鳥おどり」

1956(昭和31)年に、白鳥町、牛道村、北濃村の三カ町村が合併し、新しい白鳥町が誕生する。この際に定められた新白鳥町建設の基本方針には「観光地の充実をはかる」という項目が設けられ、これを機に白鳥町の観光開発が本格的に推進されることになった。

歴史的に、白鳥の観光事業として最初期に発展を見せたのが「スキー」である。1930(昭和5)年に城山スキー場が開設されたのを皮切りに、油坂スキー場(1933)、平家平スキー場(1955)、高平スキー場(1961)、白鳥スキー場(1962)、石徹白スキー場(1971)、白山スキー場(1977)など、多くのスキー場が開業。呉羽正昭「日本におけるスキー人口の地域的特徴」によると、1960年頃から1970年初頭は日本全国においてスキー場開発が著しく展開した時期である。スキー人口の増加率も高く「第1次スキーブーム期」と呼べるものであった。さらに白鳥町では、押し寄せるスキー客に当て込んで、冬季の副業として民宿をはじめる農家も急増。民宿の数は1970(昭和45)年には全町で270戸を超え、年間収入は1億2,000万円にも達したという。

1966(昭和41)年の白鳥スキー場 出典:写真に残った白鳥 我がふるさと

白鳥町の民宿の一例

1964(昭和39)年に白鳥町観光協会が結成、1966(昭和41)年に町役場に商工観光課が開設。これによって、白鳥町の観光振興はいっそう本格化していくことなる。スキー、自然、自社仏閣など既存の観光資源に加えて、白鳥おどりを観光に活かそうという機運がこの頃に生まれた。まず目立った動きとして観光協会の設立された年に、「白鳥踊り保存会」改め「白鳥町おどり保存会」が結成される。実際のところ、組織としての変更はほぼなかったようだが、「町」という文言を付け加えることで、白鳥町の発展に寄与する団体というニュアンスをより強めたものと推測される。1965(昭和40)年には、町から初めて保存会に助成金が交付され、「地域ごと」としての白鳥おどりの位置付けが確定していった。また同年には、現在まで続く伝統の「徹夜踊り」も初めて行われた。

1966(昭和41)年の白鳥おどり 出典:写真に残った白鳥 我がふるさと

こういった段階を経て、いよいよ1966(昭和41)年に、白鳥町全体を巻き込んだ「きりこ祭りと白鳥郡上おどり」が開催されることになる。

一宮七夕まつりをモデルにしてはじまった「きりこ祭り」

「きりこ祭り」は、現在行われている白鳥おどりの原型とも呼べる、町の一大催事である。

この祭りは「きりこコンクール」と「白鳥郡上おどり」の2つの催しが軸となっている。まず「きりこコンクール」では、町内のいくつかの発展会が、「きりこ」と呼ばれるこの地域の伝統的な灯籠を作成し商店街に飾り付け、会期中、その出来栄えを競う。また、「白鳥郡上おどり」では、夏の間中、商店街を中心に、神社、小学校、駅前などを舞台に連日、踊りが行われる。記録によると、開催初年(1966)には15箇所、1967(昭和42)年には28箇所、1968(昭和43)年には24箇所で踊りが行われたという。初開催から数年たつと、いつしか「きりこ祭り」という枠組みはなくなっていったようだが、踊りの要素だけは残り、7月から9月にかけて町内各所で盆踊りが行われるという現在のスタイルが確立していった。

きりこ祭りの様子。1970(昭和45)年、上本町 出典:白鳥町商工会二十年のあゆみ : 創立20周年記念誌

第一回きりこ祭りは、白鳥区、商工会、中日新聞の共催ということになっているが、実質的に祭りの企画を主導したのは商店街の若者たちだ。この経緯についても『白鳥踊り保存会五十年史』に詳しい。当時、商店街の二世たちによって結成されたグループ「ジュニアいかす会」は、赤札市、歩行者天国、歌謡ショー、ダンスパーティーなど、町を盛り上げるためのイベント施策を数々と打ち出していた。そんな彼らがある時、目をつけたのが「きりこ灯籠」である。郡上一円では伝統的に、盆踊りの際には神社の拝殿にきりこ灯籠を吊るして踊った。そのことを古老から耳にし、きりこ祭りの着想を得たという。

郡上市高鷲町の鮎走白山神社の拝殿に吊るされたきりこ

注目したいのは、きりこ祭りの開催にあたって、ジュニアいかす会のメンバーが愛知県一宮市の「一宮七夕まつり」を視察しているということだ。一宮七夕まつりは、旧尾張国の一宮である真清田神社や、その門前に伸びる本町商店街を中心に開催される祭りで、「観光客の誘致」と「商工業の飛躍的な発展をはかること」を目的に(『一宮商工会議所五十年史』)、1956(昭和31)年に第1回が開催、豪華絢爛な吹き流し飾りが話題となり、市内最大級の祭りとして現在まで歴史が続いている。白鳥のきりこ祭り初開催の数年後のデータとなってしまうが、1969(昭和44)年に刊行された松本勝二『公木万記 第2集』によると、一宮七夕まつりの当時の来場者数は200万人、商店街の売り上げは5億あったとされる。この評判を聞いて、ジュニアいかす会が白鳥町の商業や観光業の振興手段として「七夕まつり」に目をつけたことは想像に難くない。ちなみに、商業振興としての七夕まつりは一宮市が先駆というわけではなく、宮城県仙台市の仙台七夕まつりが元祖である。

仙台七夕まつりの歴史は、1928(昭和3)年、仙台商工会議所と仙台協賛会によって始められた「第1回全市七夕飾り付けコンクール」に端を発する。商店街に飾り付けられた七夕飾りを見ようと近郊から多くの見物客を集め、回を重ねるごとに規模は拡大。いつしかその知名度は全国区となった。文化人類学者の阿南透によると、この仙台七夕まつりの成功を受けて、七夕まつりは仙台市外にも普及。特に戦後1951〜1955年をピークに、大売り出しや、夏枯れ(夏休みに商店街から人がいなくなり売り上げが減ること)対策、近隣都市を意識した商業振興の七夕まつりが全国各地に誕生した(阿南透「高度経済成長期における 都市祭礼の衰退と復活」2018年)。

仙台七夕まつり 写真 出典:仙台七夕まつり協賛会

以上の歴史的経緯を踏まえると、きりこ祭りは、何十夜にわたって町内各地で盆踊りが開催される「郡上おどり」と、仙台七夕まつりの系譜に連なる商業系七夕まつりのハイブリッドとして生まれた祭りであったと言える。

商業パワーの後押しを受けて最盛期を迎えた白鳥おどり

いずれにせよ、白鳥おどりを現在の形にまで発展させる推進力となったのは、商店街の圧倒的な「商業パワー」であったことは押さえておきたい。1960年代後半〜1970年代前半にかけて、商店街の二世会であるジュニアいかす会は、きりこ祭りのほか、プロレス興行の開催や、当時家一軒立つといわれた踊り屋台の建造など、スケールの大きな事業を数々、実現させていた。実は以前、いかす会元メンバーの寺田澄男さんにきりこ祭り立ち上げ当時の話を聞く機会があったのだが、「あの頃は商店街は急成長ですからね、いけいけどんどんですから」と当時のことを回想されていたのが印象に残っている。

寺田澄男さん 写真:渡辺 葉

歴史的に見ても、白鳥町に限らず、この時期(1950〜1960年代)は日本全国で商店街の数が急増し、高度経済成長期の好景気に後押しされて大きな発展を遂げた時代だった。1960年代になると、多店舗出店、大量販売、セルフサービスといったこれまでにない特徴を備えた小売業態、いわゆる「スーパーマーケット」の台頭が始まり、価格の安さを強みに零細小売商を脅かすようになる。それでも1960年代はまだ、近接した立地の便利さ、掛売り(商品代金を年末など期日にまとめて支払う仕組み)を含めた手厚いサービス、近隣の店であるからこその高い信頼性といった点で、地域に根ざした商店街は消費者たちからの支持を獲得していた(満薗 勇『商店街はいま必要なのか 「日本型流通」の近現代史』2015年)。また、中小小売商からの反発を受けて成立した「百貨店法」(1956)や、大規模小売店舗法(1973年)といった大型店舗に対する規制法も、商店街の優位性維持に一役買った。

時代の波に乗って勢いを得た商店街のバックアップをもとに拡大した白鳥おどりは、全国的に高まった民踊(みんよう)ブームも手伝い、年々規模を拡大。観光ポスターなどを活用した商工観光課による内外への積極的な宣伝活動も功を奏し、1966(昭和41)年は18,160人だった観光客数は、10年後の1976(昭和51)年には42,000人と、約2倍に参加者数を伸ばした(『白鳥町合併二十年誌』)。

『五十年史』に収録された各年のポスターを見ると、そのデザインやコピーから観光施策の方向性や、当時の世相が垣間見えて興味深い。たとえば1970年代末以降のポスターには「茜の空、お囃しではじまる夏の宵」(1976)、「宵時に駒下駄の音が響きわたる白鳥の夏」(1978)など、いかにも旅情を掻き立てるようなコピーが選ばれているが、バブルを迎える1980年代中頃には「SEXY・SHIROTORI」(1985)、「Dancing Paradise」(1986)、「OH!! WONDERFULな12日間だヨ。今年も、めっぽう面白い。」(1987)など、やや軽薄で、浮かれ気分のコピーが立て続けに採用されている。

2019年に白山文化博物館で開催された企画展「ポスターで振り返る白鳥おどり」より

以上、白鳥町における商業集積地の発生と、戦後の復興、さらに商業・観光振興といった町の思惑を背負って拡大していった白鳥おどりの歴史を見てきた。このように1970〜80年代に最盛期を迎えた白鳥おどりは、その後、一時の回復はあったものの、来客数は下降の一途を辿っていくことになる。後編の記事では、1970〜80年代に最盛期を迎えた白鳥おどりのその後、そして、現在の白鳥おどりが抱える課題と、未来の可能性について探っていく。(つづく)

Text:小野和哉

プロフィール

小野和哉

東京在住のライター/編集者。千葉県船橋市出身。2012年に佃島の盆踊りに参加して衝撃を受け、盆踊りにハマる。盆踊りをはじめ、祭り、郷土芸能、民謡、民俗学、地域などに興味があります。共著に『今日も盆踊り』(タバブックス)。

連絡先:kazuono85@gmail.com

X:hhttps://x.com/koi_dou

https://note.com/kazuono

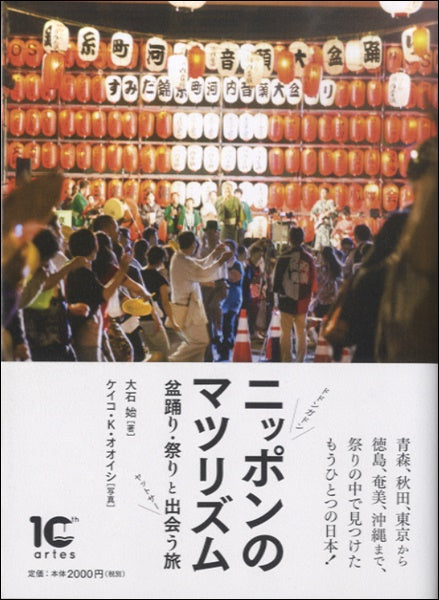

この記事を読んだ人におすすめの商品